55. Biennale / Exkursion

Abgesehen von Arsenale und Giardini finden über die Stadt verteilt zahlreiche Kollaterale Veranstaltungen statt, die zwar teilweise etwas versteckt, aber sehr sehenswert und unglaublich interessant sind. Die Hauptausstellung „Der Palast der Enzyklopädie“, kuratiert von dem norditalienischen Kurator und Kunstkritiker Massimiliano Gioni im zentralen Pavillon und dem Arsenale, versteht sich als Wunderkammer, als temporäres Weltmuseum – und setzt dabei weitgehend auf die Kunst als Objekt. Das Motto vom enzyklopädischen Haus ist der Versuch, die Bilder und Darstellungen unserer Zeit zu sammeln und zu kartographieren. „Diese Biennale schaut so auch zurück auf über ein Jahrhundert Geschichte, sie folgt dem Traum vieler, alles sehen und wissen zu wollen“ erläuterte Gioni, der jüngste Kurator in der Biennale-Geschichte bei der Präsentation seiner Hauptschau. Outsider-Art spielt hierbei eine wichtige Rolle. Etwa ein Drittel der 158 Künstler (Davon vierzig bereits verstorben) sind Outsider, manche der Gesellschaft, andere des Kunstbetriebs.

Tag eins:

Am ersten Tag starten wir im Zentralen Pavillon und widmen uns später den zahlreichen Länderpavillons in den Giardini. Favoriten in diesem sehr dicht und mit überzeugenden Bezügen untereinander kuratiertem Teil der Biennale sind schnell gefunden. Während die Performance von Tino Sehgal berührt, amüsiert „Plötzliche diese Übersicht“ von Fischli & Weiss und verzaubern die Fotografien von Vivian Sassen. Der Japanische Pavillon, auserwählter Liebling der Gruppe, recycelt die Szenografie der Architekturbiennale, setzt sich mit Gruppenprozessen auseinander und dokumentiert gleichzeitig den Versuch der Bewältigung der Fukushima Katastrophe auf eine sehr zeitgenössische, reflektierte und poetische Art. „English Magic“, der britische Pavillon, ist ein Gesamtkonzept von Jeremy Deller. Politisch dezidierte Statements kombiniert mit englischem Humor finden sich in den Videoinstallationen, Wandmalereien und Objekten wieder. Eine vergnügliche wie nachdenkliche Zeit ist garantiert, der englische Tee schmeckt vorzüglich und das schöne Ambiente des Cafés bietet sich als ausgezeichnete Möglichkeit für eine Pause und ein Gespräch über die hervorragende Arbeit der Kuratorin Emma Gifford-Mead. Die französische Position im deutschen Pavillon „Ravel Ravel Unravel“ besticht mit dem Klavierkonzert für die linke Hand, projiziert an zwei grossen Leinwänden. Das Konzert wird im Nebenraum von der DJane Chloé neu gemischt und erfrischend für die Ohren und den Geist interpretiert. Der erste Tag bietet noch viele weitere mehr oder weniger eindrückliche Pavillons und somit Ausstellungskonzepte, die wir bei einem Abendessen in einer vergnüglichen Runde Revue passieren lassen.

Tag zwei:

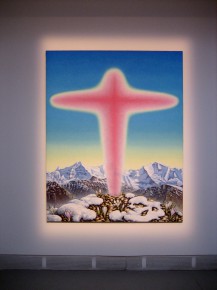

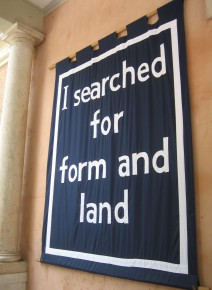

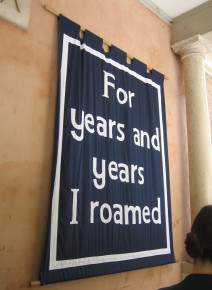

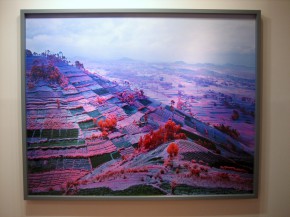

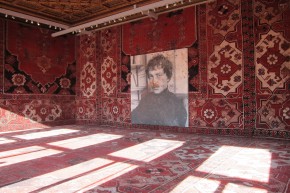

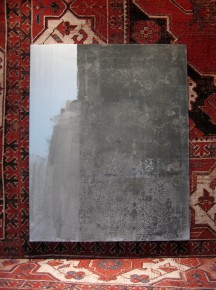

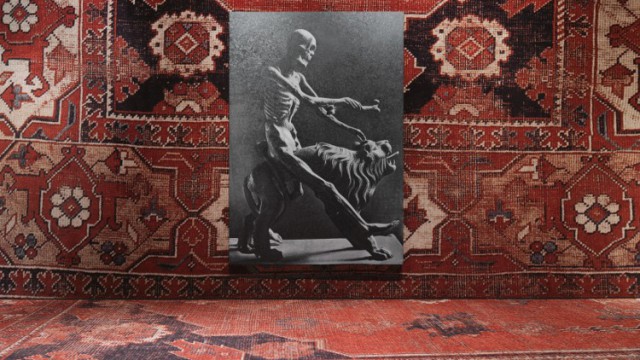

Der zweite Tag ist dem Arsenale, dem Teil der dort verorteten Hauptausstellung und weiteren Pavillons gewidmet, sowie dem Irischen Pavillon am Canale Grande und Rudolf Stingel im Palazzo Grassi. Genau wie am Tag zuvor sind wir die ersten in der Schlange und starten voller Erwartungen in diesen Teil der Ausstellung, der aber letztendlich nicht ganz so wie der Teil in den Giardini überzeugt. Es tauchen immer wieder Beiträge auf, bei denen der Bezug zur Thematik nicht verstanden wird und sich die Ausstellung in eine gewisse Beliebigkeit verläuft. Genauso wird der kritische Aspekt eines Enzyklopädischen Palasts ausgespart, vielmehr suggeriert die Ausstellung, eine Ansammlung an Weltwissen sei etwas durchweg Positives, allenfalls etwas reizend Verschrobenes. Beim gemeinsamen Lunch bilden wir eine imaginäre Biennale-Jury und es werden goldene Löwen und Zitronen vergeben. Gewinner ist der Japanische Pavillon, dessen Konzept die meisten von uns beeindruckt hat. Einer der Zitronen-Kandidaten ist neben Kanada die deutsche Position im französischen Pavillon, auch der Schweizer Pavillon hat uns nicht überzeugt. Ein Teil der Gruppe macht sich bereits jetzt auf Richtung Zürich, während der Rest sich noch eine Weile dem Arsenale-Gelände widmet, bevor es weiter in die Stadt geht. Einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt der lettische Pavillon mit den Arbeiten von Kaspars Podnieks und Kriss Salmanis. Die sehr ästhetischen, Schwarz-Weiss-Bilder werden mit einem schwingenden Ast in der Mitte des Raumes konfrontiert. Die Inszenierung hält die Besucher eine Weile in ihrem Bann. Weiter geht es in die Stadt, zum irischen Pavillon: „The Enclave“, ein Film von Richard Mosse, gedreht mit einem 16-mm Film, der in den 1940er-Jahren entwickelt wurde, um Tarnungen in der Landschaft zu entdecken. Er macht die Infrarotfrequenzen sichtbar, die das menschliche Auge normalerweise nicht wahrnimmt. Die Arbeit entlässt den Besucher mit einem einerseits schaurigen Empfinden über die schreckliche Realität im östlichen Kongo, wo Rebellengruppen die Gegend und deren Bewohner mit Überfällen, sexueller Gewalt und Plünderungen terrorisieren. Anderseits in absurd verzückter Erinnerung an die Schönheit der Landschaft, die surrealen Farben und den sogartigen Sound. So wurde der Krieg noch nie gezeigt. Es dauert eine lange Weile, bis man Worte findet für diese so starke und sehr mutige Arbeit. In ein paar wenigen Gehminuten ist der letzte Programmpunkt des Tages erreicht: Rudolf Stingel im Palazzo Grassi. Im von der Sammlung François Pinault betriebenen Palazzo am Canale Grande hat Stingel die Wände und den Boden mit einer Reproduktion eines abgetretenen rot gemusterten Orientteppichs verkleidet. Der amerikanische Künstler hat sich somit eine eigene, effektvolle Bühne für seine silberfarbene und graue Malerei geschaffen. Die Portraits von Künstlerkollegen wie Franz West und die Bilder von mittelalterlichen Schnitzfiguren, der Teppich als Kopie und Verkleidung: Geht es Stingel um die Entleerung künstlerischen Ausdrucks? Die Ausstellung verströmt eine ziemlich autoritäre und kühle Anmut, die von Raum zu Raum neu, anders wirkt. Das Abendessen, an einem der romantischsten Ort Venedigs, dem Zattere schmeckt vorzüglich und bietet wieder eine perfekte Gelegenheit, den vollgepackten Kunsttag in den gemeinsamen Gesprächen zu reflektieren, aber auch das herrliche Ambiente in Venedig zu geniessen.

Tag drei:

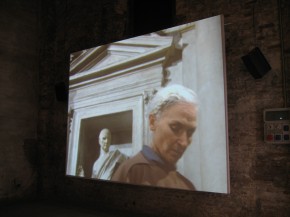

Der letzte Tag ist gut organisiert. „When Attitudes becomes Form“ in der Fondazione Prada stellt den letzten Programpunkt der Exkursion dar. In der Stiftung des Mailänder Modehauses reinszeniert Kurator Germano Celant die Ausstellung von 1969, mit der Harald Szeemann, in der Kunsthalle Bern Abriss und Neuanfang wagte. Dafür haben Architekt Rem Koolhaas und Künstler Thomas Demand die Kunsthalle im barocken Palast Ca`Corner della Regina bis ins Detail nachgebaut. Die Schnittstellen und Nähte zwischen Einbau und Palazzo, zwischen Vergangenheit und Gegenwart wurden dabei absichtlich sichtbar gelassen. Unsere Euphorie stirbt schnell. Löst die erste informative Ebene noch Begeisterung aus, entschwindet diese in dem reproduzierten Teil der Ausstellung. Alle sind sich einig: Eine Ausstellung über die Ausstellung und ihre Auswirkungen bis heute wäre einfach wunderbar gewesen. Denn das Archivmaterial ist ergiebig, hoch interessant und begeistert. Die reprozierte Ausstellung wiederum kann den Geist, die Stimmung, die Attitude nicht so recht transportieren. Zwar tönt Josephs Beuys „Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee“ von 1968 durch die Räumlichkeiten, lässt aber wie die anderen Arbeiten den Funken nicht wirklich überspringen. Beim Mittagessen entsteht eine rege Diskussion, gerne würde man in diesem Moment die Verantwortlichen zu ihren Absichten und Entscheidungen befragen. Der Zug wartet, die Rückfahrt nach Zürich beginnt, müde aber zufrieden und mit zahlreichen Eindrücken und Inspiration im Gepäck wird die Heimreise angetreten.