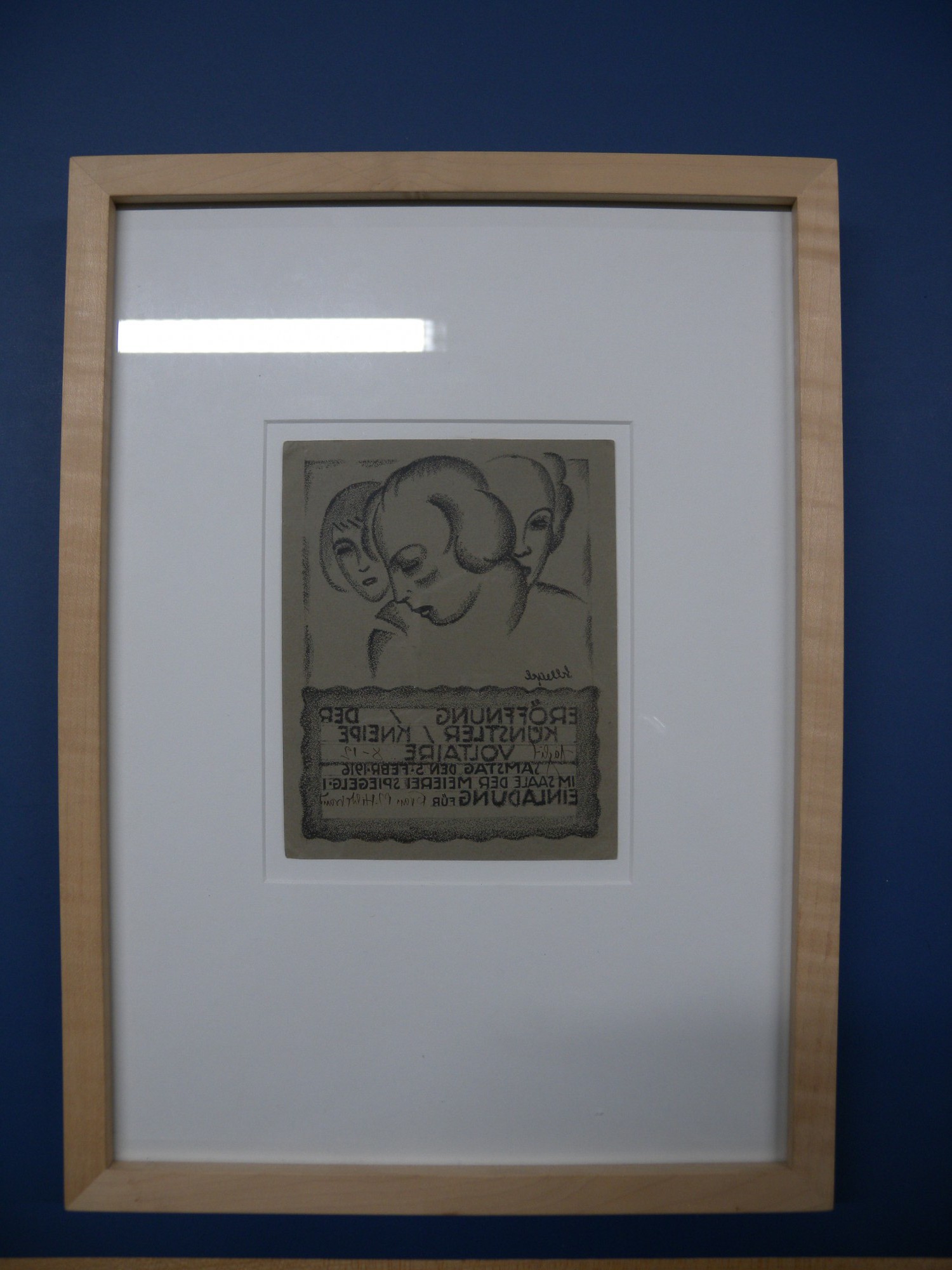

Hugo Ball war ein Pionier der Dada-Bewegung. Aber nicht nur das. Beruflich war er Theatermacher, Dichter und radikaldemokratischer Publizist. Seine Ideologien waren Mystik, Anarchie und Katholizismus. 1915 emigrierte er mit Emmy Hennings in die Schweiz und eröffnete mit vier anderen Dadaisten am 5. Februar 1916 das Cabaret Voltaire im Niederdorf. Er gilt als Erfinder der Lautgedichte. „Gadji Beri Bimba“ ist das bekannteste in seiner Literatur. Ball war Mitgründer des Cabaret Voltaires in Zürich und wurde von vielen in seinem Umfeld als dadaistischer Schamanen oder als magischer Bischof bezeichnet. Seine Ideen und Ansichten galten als radikal und rebellisch.

Geboren 1886 und aufgewachsen in der Pfalz in Deutschland, ist sein Denken sehr von der katholischen Kirche geprägt. Seine Kirchenfrömmigkeit war jedoch anderen DadaistInnen nicht so geheuer. Hugo Ball war selbst eine Zeit lang spöttisch gegenüber der Kirche. Das Gedicht „der Henker“ ist ein Beispiel, wie er Blasphemie verübte. Dafür wurde er fast von der Staatsanwaltschaft angezeigt. Er konnte aber nie ganz den heiligen Schein ablegen.

Hilf, heilige Maria! Dir sprang die Frucht aus dem Leibe.

Mir rinnt geiler Brand an den Beinen herunter.

Mein Haar ein Sturm, mein Gehirn ein Zunder

meine Finger zehn gierige Zimmermannsnägel

die schlage ich in der Christenheit Götzenplunder.

(Ausschnitt Gedicht „der Henker“, Hugo Ball)

Hugo Ball wuchs in einer bürgerlichen, katholischen Familie auf. Er besuchte sechs Jahre lang das Gymnasium. Er machte aber kein Abitur. Sein Vater war Schuhmacher. Von ihm sollte er das Geschäft übernehmen. Seine Eltern schickten in die Lehre eines Lederhändlers. Ball brach aus Erschöpfung zusammen und brach die Lehre ab. Sein Wunsch war ein Studium. Deshalb besuchte er nochmals das Gymnasium um sein Abitur nachzuholen. 1906 begann er das Studium von Germanistik, Geschichte und Philosophie in München und in Heidelberg. 1910 brach er sein Studium ab. Ball zog nach Berlin und absolvierte eine Ausbildung als Regieassistent an der Schauspielschule.

In den folgenden Jahren 1911 -1914 veröffentlichte er seine Tragikkomödie „die Nase des Michelangelo“, diverse Artikel in Zeitschriften und arbeitet als Dramaturg in verschiedenen Theatern.

Als 1914 der Krieg ausbrach, meldete er sich freiwillig beim Militär. Er wurde jedoch als untauglich erklärt. Als er später einen Freund im Lazarett an der Kriegsfront besuchte, bekam er erste Eindrücke von den Kriegsereignissen. Er schrieb darüber in Zeitungsartikeln und begann darauf sich für Anarchismus zu interessieren.

1915 wanderte er mit seiner Partnerin Emmy Hennings, welche er in München kennengelernt hatte, in die Schweiz aus. Zuerst war er dort Varieté-Künstler und tourte durch die ganze Schweiz. 1916 war er an der Cabaret Voltaire-Gründung beteiligt und hielt an Dada-Abenden Lautgedichte und Manifeste.

Hugo Ball war ein disziplinierter Tagebuchschreiber. „Die Flucht aus der Zeit“ ist sein grosses, veröffentlichtes, autobiografische Werk.

(…)Ein undefinierbarer Rausch hat sich aller bemächtigt. Das kleine Kabarett droht aus den Fugen zu gehen und wird zum Tummelplatz verrückter Emotionen.

(„Die Flucht aus der Zeit“, Hugo Ball)

1917 wandte er sich von der aktiven Dada-Bewegung ab. Geldsorgen und Organisationsprobleme in der Dada-Gruppe werden dafür verantwortlich gemacht. Die Kirche und der Katholizismus rückten mehr in sein Interesse.

1920 heiratete er Emmy Hennings, kurz darauf zogen sie zusammen ins Tessin.

Auf zufällige Weise lernte er dort Hermann Hesse kennen und sie wurden gute Freunde. Er wurde sogar von ihm beauftragt eine Hesse-Biografie zu verfassen.

1927 verstarb Hugo Ball mit 41 Jahren an Magenkrebs. Er wurde auf einem Tessiner Friedhof begraben, wo 21 Jahre später auch seine Ehefrau Emmy Ball-Hennings beigesetzt wurde.