Abstract

Von Beginn an wurde den digitalen Medien(-bilder) eine spezifische Unmittelbarkeit, Taktilität und damit affektive Dimension zugesprochen. Im Prozess des Digitalwerdens der Bilder würde nämlich, so ein Tenor der (bild- und) medientheoretischen Diskussion, der Rahmen der Bilder verloren gehen, wodurch dem affektiven Körper, wie er bereits von Henri Bergson definiert worden war, grosses Gewicht zukomme. Nach Bergson ist der Körper selbst ein Bild im Bilderfluss der Welt, der jedoch gleichzeitig die Selektion dieses Bildflusses übernimmt und zwischen dem einen und dem nächsten Bild ein Intervall «einschiebt«. Ein Intervall, welches in den Kinobüchern von Gilles Deleuze als die Zeit des Affekts bezeichnet werden wird, um sodann Mitte der 1990er Jahre von Brian Massumi mit der fehlenden ½ Sekunde gleichgesetzt zu werden, wie sie von der deutschen Medienpädagogin Hertha Sturm in ihren Untersuchungen zur Wirksamkeit der Medienbilder in den 1970er Jahren gemessen wurde. Heute markiert die fehlende ½ Sekunde jenes Moment, wo der Körper sich affektiv mit seiner Umwelt kurzschliesst. Künstler, Neurologen und andere sind diesem «short delay» (Benjamin Libet) auf der Spur, um sie entweder als Zone der Empfindung (Bergson) stark zu machen oder als weiteres Opfer einer pharmakologischen Grammatisierung (Bernard Stiegler) zu bestimmen.

«Die Maschine ist eine Fremde, die Menschliches einschließt.»

Gilbert Simondon, Die Existenzweise technischer Objekte, Zürich 2012.

In einem Interview, das 2004 im Journal of Visual Culture erschien, formulierte Hal Foster seine Kritik an einem Trend in der aktuellen Kunst, den er ironisch als «the trouble of walking into art»1 bezeichnete. Erste Spuren dieser Entwicklung wären jedoch bereits im Minimalismus der 1960er Jahre hierfür anzutreffen, denn dort wären Körper und Raum als signifikante Grössen für die Kunst aufgetaucht. Seitdem hätten immer mehr Künstler begonnen, vor Ort themenbezogen zu arbeiten. Foster bezog sich dabei auf die Arbeiten des dänischen Künstlers Olafur Eliasson. Dieser hatte 2003 The Weather Project2 (Abb.1) in der Tate Modern realisiert. Eliasson konzipierte für das Museum eine Sonne, die den gesamten Raum ausleuchtete und diesen so zu einem sakralen Ort werden liess, wo die Besucherinnen und Besucher sich auf den Boden legten, um die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Foster machte sich über die sonnenanbetenden Besucher zunächst lustig, um am Ende des Gesprächs dem Projekt jedoch noch etwas Positives abgewinnen zu können. Es zeige nämlich auf charakteristische Weise den immersiven Sog, den der Künstler erzeuge, um mit dem Wunsch der Besucher nach Überwältigung zu spielen. Die Arbeit könne prototypisch für die Absicht des Künstlers gelten, alle Sinne des Besuchers mit einzubeziehen und das Denken auszuschalten. «Leg dich hin und sei still!»3

Doch die «Sonne» von Olafur Eliasson steht nicht nur für eine neue immersive Kunst, sondern wird durch den angestellten Vergleich mit William Turners Sonnenuntergang in einen historischen Kontext von Wahrnehmung und der Geschichte ihrer technischen Manipulation positioniert. Vor allem Jonathan Crary, der in den Techniken des Betrachters die Entdeckung des Körpers als Basis der menschlichen Wahrnehmung aufzeigte, hat seine Analyse explizit in Beziehung zu den Projekten von Eliasson gestellt. Doch bringe dieser, so Crary, im Unterschied zu den visuellen Experimenten des 19. Jahrhunderts basale Parameter ins Schwanken und stelle die Unterscheidung von betrachtendem Subjekt und Objekt medientechnisch in Frage.4 Auch Bruno Latour spricht im Ausstellungskatalog zum Weather-Project von der Transgression traditioneller Dichotomien, die Eliasson mit seinen Arbeiten vorführe: Die langweilige alte Geschichte der Binarismen zwischen wild und domestiziert, zwischen privat und öffentlich und letztendlich auch zwischen Wissenschaft und Alltagserfahrung werde über Bord geworfen. Der Künstler würde zum Laborarbeiter werden, der die Lebensbedingungen für uns erforscht – «simply to explore the nature of the atmospheres in which we are all collectively attempting to survive.»5

Heute werden Medientechnologien als Atmosphäre und Bestandteil eines medienökologischen Systems beschrieben. Die medientechnischen Entwicklungen stellen uns vor die Herausforderung, die Differenz von medial und nichtmedial neu zu überdenken bzw. zu lernen, mit ihrer zunehmenden Ununterscheidbarkeit umzugehen.

Elementar werden

Alexander R. Galloway und Eugene Thacker beschreiben in ihrem Band The Exploit, wie das Inhumane der neuen Netzwerke das Humane zukünftig bestimmen wird und uns zwingen werde, so etwas wie eine Art Klimatologie des Denkens zu entwickeln: «The unhuman aspects of networks challenge us to think in an elemental fashion. The elemental is, in this sense, the most basic and the most complex expression of a network.»6 Medientechnologien werden elementar, das heisst, die technische Durchdringung von Gesellschaft und «Natur» lässt die traditionellen Dichotomien von Natur und Kultur, Mensch und Tier, Körper und Geist auf eine Weise real werden, wie es sich die jahrzehntelange Kritik an diesen nicht vorstellen hatte können.

Als Gilles Deleuze und Félix Guattari in den Tausend Plateaus vom «devenir autre» geschrieben haben, vom Frau- und Tierwerden und anderem, haben sie dabei immer betont, dass das Werden real ist, nicht jedoch das Tier oder die Frau.7 Sie haben also eine imaginäre Dimension nie aufgegeben und die psychoanalytisch als grundlegende Funktion erachtete Phantasie nicht angetastet.

Mit der Entwicklung virtueller Welten wurde der Anspruch erhoben, Phantasiewelten als reale anzubieten, in die die Userinnen und User tatsächlich eintreten. Doch schnell war die Diskussion zur Stelle, die philosophisch virtuell und eine digitale Virtualität differenzierte.

Mark Hansen hat die virtuelle Welt, wie sie die Medienkunst der letzten Jahrzehnte entwickelt hat, vor Augen (z.B. Char Davies’ immersive Arbeit Osmose8 und9), wenn er von einer neuen Bedeutung des Körpers als affektivem Zentrum spricht. In New Philosophy for New Media10 führt er diese neue Philosophie vor, in deren Mittelpunkt Henri Bergsons «Welt als Bild» steht. Bei diesem heisst es, dass Wahrnehmung ohne Affekt nicht möglich ist, da man bedenken muss, dass «unser Körper kein mathematischer Punkt im Raum ist, (und, M.A.) daß seine virtuellen Handlungen sich mit den aktuellen vermengen und «durchdringen», mit anderen Worten, daß es keine Wahrnehmung ohne Empfindung gibt. Die Empfindung ist demnach das, was wir vom Innern unseres Körpers dem Bilde der äußeren Körper hinzufügen; was wir also, wollen wir das Bild wieder in reiner Gestalt bekommen, zuvörderst von der Wahrnehmung zu sondern haben.»11

Hieraus schlussfolgert Hansen, dass der Körper des Users/Betrachters für die Rezeption der medialen Welten nicht nur von neuer, sondern von ausschliesslicher Zentralität ist: «In a very material sense the body is the ‹coprocessor› of digital information.»12

In meinem Band Vom Begehren nach dem Affekt13 habe ich zahlreiche Medienkunst-Beispiele besprochen, die mit einer affektiven Dimension operieren, zumindest stark spekulieren. Hier können die Projekte PainStation und LegShocker (der Gruppe fur,14) und der Emotion‘s Defibrillator (von Tobias Grewenig,15) genannt werden. Es handelt sich dabei um Maschinen und Software-Programme, die Schmerz zufügen, wenn beim Spielen Fehler gemacht werden, oder die die digitale Apparatur auf ihre physiologische Basis reduzieren, um deren Wirksamkeit umso greller zu demonstrieren. Auffällig ist, dass der auditiven Dimension bis heute nach wie vor wenig Beachtung zukommt, obwohl es auf der Hand zu liegen scheint, dass Affekt – Sound – Hören/Körper eine tiefe Verbindung unterhalten. Als Ausnahme zu nennen sind hier Digital Aesthetics16 von Sean Cubitt sowie Klang (ohne) Körper17 von Michael Harenberg und Daniel Weissberg. Für Cubitt tritt der akustisch in Beschlag genommene Raum des zeitgenössischen Kinos in Konkurrenz zum doppelseitigen Realitätsanspruch des Mediums. Durch die Perfektionierung der Soundtechnologie und der Organisation auditiver Daten im Raum erhalte das Bild einen Gegenspieler. Dieser Gegenspieler ist der Ton und sein Schallraum. Digitale Soundtechnologie erhält bei Cubitt den Status einer Raumkunst, die zwischen das alte Bündnis der filmischen Apparatur und seiner Herstellung von Realitätszeichen tritt. Der Kino-Hör-Raum bildet die Schnittstelle zwischen der medialen Virtualität des Leinwandgeschehens und der vom Tongeschehen komplett eingenommenen Realität des Zuhörerkörpers.18 Im Band Klang (ohne) Körper gehen die Autoren hingegen der Frage nach, was die «universelle Verfügbarkeit entkörperlichter synthetischer Klänge» bedeutet, was es heisst, dass der bis ins 20. Jahrhundert hinein geltende Zusammenschluss von Musik und Bewegung sich gelöst hat, und sich stattdessen neue Zusammenschlüsse beobachten lassen, wobei der Klang bzw. Sound eine quasi autonome Rolle einnimmt und zum Mitspieler wird. Es bilden sich «zwischen Phänomenen ästhetischer Simulation und solchen der Virtualität hybride Zwischenräume heraus, in denen das Verhältnis von An- und Abwesenheit, Macht und Fantasie, dem musikalischen Handwerk und der geistigen Medialität der Künste und ihrer spezifischen Ästhetiken grundlegend neu ausgelotet wird.»19

Intervall und Affekt

Intervall und Affekt sind über die Zeit miteinander verknüpft. In dieser Zeit passiert nichts, sagen die einen, oder zu viel, sagen die anderen. René Descartes sprach erstmals von Bewegungen des Körpers, die die Seele nicht kontrollieren kann. Gottfried Wilhelm Leibniz hat diese «petites perceptions» als etwas bestimmt, die nur die Schwelle der bewussten Wahrnehmung nicht überschreiten. Auch Baruch de Spinoza hatte Materie, Bewegung und Geist (im Sinne eines immateriellen Seins) als eine graduelle Abstufung verstanden und die unterschiedlichen Materialitätsgrade und -dichten aus der Kreuzung der Achsen Bewegung und Intensität abgeleitet. In seiner Spinoza-Lektüre führt Gilles Deleuze hierzu aus, dass jedes Ding sich durch seine Länge und seine Weite, also durch seine Längen- und Breitengrade bestimmt. Unter der Länge eines Körpers sind dabei die Verhältnisse von Schnelligkeit und Langsamkeit, von Ruhe und Bewegung zwischen den Teilchen zu verstehen, und die Weite umfasst die Gesamtheit der Affekte, das heisst alle intensiven Zustände.20

«Es gibt», wird Henri Bergson kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts diesen Gedanken gegen die Strömungen seiner Zeit aufgreifend schreiben, «keine Wahrnehmung, die sich nicht in Bewegung fortsetzt.»21 Und wiederum etwas später, parallel zur kybernetischen Weiterführung der cartesischen mechanistischen Auffassung, wird Maurice Merleau-Ponty Bewegung nicht nur als Primäres setzen, sondern Bewegung mit Sinn gleichsetzen und sie als dasjenige bezeichnen, wodurch das Sein sich enthüllt22 Diese Gleichung von Bewegung und Sinn bedeutet jedoch, wie Stefan Kristensen zusammenfasst, «dass es keinen ontologischen Unterschied zwischen Motorik und Affektivität, zwischen dem Physiologischen und Psychologischen [gibt], sondern lediglich graduelle Unterschiede, verschiedene Sinnmodalitäten.»23

Es ist heute nicht zufällig, dass in der Diskussion um mediale Räume, um rahmenlose Bilder und affektive Strategien Bewegung als Zeit / in der Zeit eine neue Aufmerksamkeit erlangt. Es ist kein Zufall, dass Kunstpraxen wie Tanz und Musik besonderes Interesse auf sich ziehen, da sie mit bewegten Körpern in Zeit und Raum und mit Techniken der Körpermanipulation operieren, die sowohl die Robotnik als auch die Neurosciences besonders fasziniert: Wahrnehmung – Bewegung – Affekt.

Henri Bergson bestimmte die Zeit zwischen Reiz und Reaktion als Empfindungszone, Empfindung als Aufschub, Verzögerung. In diese schreibt sich das Zuviel des Affektiven ein, eine Potentialität, die auf eine Zukunft ausgerichtet ist, in der die Vergangenheit mit aufgehoben ist, oder wie Massumi es einmal formuliert hat:

«(P)astnesses opening onto a future, but with no present to speak of. For the present is lost with the missing half-second, passing too quickly to be perceived, too quickly, actually, to have happened.»24

Als Hertha Sturm Mitte der 1970er Jahre die «fehlende halbe Sekunde» in ihren Untersuchungen von Fernsehschauenden Kindern feststellte, reagierte man auf dieses Ergebnis gleichgültig. Derart empirisch ausgerichtete medienpädagogische Forschungen, waren in jener Zeit eher verpönt bzw. das Interesse war stark an ideologiekritischen, poststrukturellen und psychoanalytischen Theorien ausgerichtet, in deren Fokus Fantasie und Identifikation standen.

Heute scheint die fehlende 1/2 Sekunde genau jene Dauer zu markieren, die von höchstem Interesse für Fragen nach Medien und Kunst und ihren affektiven Bezüglichkeiten ist.

Sturm hatte ‹gemessen›, dass Kinder auf traurige Filmsequenzen im ersten Moment fröhlich und auf fröhliche traurig reagierten. Grund wäre eben die fehlende halbe Sekunde, in der nichts passiere, zumindest nichts, was sich messen liesse. Brian Massumi stiess in den 1990er Jahren auf diese fehlende ½ Sekunde, die er mit dem Intervall von Deleuze gleichsetzte.

Deleuze hatte dort mit Rückgriff auf Bergson die Differenz zwischen dem einen Bild und der Bewegung zum nächsten Bild als Intervall aufgegriffen, um dieses als die Zone des Affekts zu bestimmen. Dieser zeige nämlich eine Bewegung an, die noch nicht Aktion ist. «Der Affekt ist das, was das Intervall in Beschlag nimmt, ohne es zu füllen oder gar auszufüllen. Er taucht plötzlich in einem Indeterminationszentrum auf, das heißt in einem Subjekt. […] Es gibt also eine Beziehung des Affekts zur Bewegung im allgemeinen, […] aber gerade hier, im Affekt, hört die Bewegung auf.»25

Während Deleuze das Intervall durch den Affekt als offenes Moment aufrecht hielt, sind heute überall Bestrebungen zu beobachten, diese fehlende Zeitspanne als neue Interventionsplattform zu betrachten. Es lässt sich nämlich eine Liaison feststellen, die sich aus der Verbindung von einem biologischen und einem informationstheoretischen Ansatz herstellt, die sich über die «Zeit» und über das «Leben als Zeit» und dessen «originärer Verspätung» aufspannt. Dabei kommt dem Affekt als wiederentdeckte ontologische Basis (bereits Spinoza hat die Affekte als Basis einer Ontologie in seiner Ethik reklamiert) die Funktion zu, als das Medium dieser neuen Verbindung von Leben und Technik zu agieren – als jene Dauer zwischen dem «noch-nicht» und «schon-gewesen», wie Brian Massumi das Intervall des Affekts umschrieben hat.

Aus der Entdeckung einer verlorenen Zeitspanne, die ihre Konsequenzen in die verschiedensten Richtungen aussendete, ist heute eine mächtige Ökonomie geworden, an der die unterschiedlichsten Disziplinen und gesellschaftlichen Segmente partizipieren.

Die fehlende 1/2 Sekunde und der Affekt, sind längst in den Laboren der Neurosciences angelangt, um dort als «short delay»26 (Benjamin Libet) und «affective cognition» (John Protevi) die Genese von somatischen Markern «bio-kulturell»27 zu bestimmen.

Aus den troubles von Hal Foster, die eine Kunst hervorruft, in die man eintaucht, sind heute möglicherweise grosse, medientechnische Formate geworden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie keinerlei Rahmen und Begrenzung mehr anerkennen.

- Hal Foster, «Polemics, Postmodernism, Immersion, Militarized Space», in: Journal of Visual Culture, December 2004, Vol. 3 (3), S. 320–335. ↩

- Abb. 1: Olafur Eliasson, The Weather Project 2003 (©Olafur Eliasson).

↩

↩ - Stefan Kaufer, «Leg dich hin und sei still. Olafur Eliasson hat in der Galerie Tate Modern in London ein überwältigendes Szenario installiert», in: Frankfurter Rundschau online, 04.01.2004. ↩

- Vgl. Jonathan Crary, «Your colour memory: Illuminations of the Unforeseen», in: http://www.olafureliasson.net/publ_text/texts.html, letzter Zugriff 05.05.2006. ↩

- Bruno Latour, «Atmosphère, Atmosphère», in: The Unilever Series: Olafur Eliasson: The Weather Project. Tate Modern: Exhibition 16 October 2003 – 21 March 2004, Ausstellungskatalog, London 2003, S. 30. ↩

- Alexander R. Galloway, Eugene Thacker, The Exploit. A Theory of Nerworks, Minneapolis/London 2007, S. 157. ↩

- Gilles Deleuze, Félix Guattari, Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie (1980), Berlin 1992. ↩

- Abb. 2: Char Davies, Osmose 1995 (© Char Davies).

↩

↩ - Abb. 3: Char Davies, Osmose 1995 (© Char Davies).

↩

↩ - Mark B. N. Hansen, New Philosophy for New Media, Cambridge (Mass.) 2004. ↩

- Henri Bergson, Materie und Gedächtnis, Hamburg 1991 (1986), S. 45. ↩

- Tim Lenoir, «Foreword», in: Mark B.N. Hansen, New Philosophy for New Media (Anm. 7), S. xxvi. ↩

- Marie-Luise Angerer, Vom Begehren nach dem Affekt, Zürich/Berlin 2007, S. 34ff. ↩

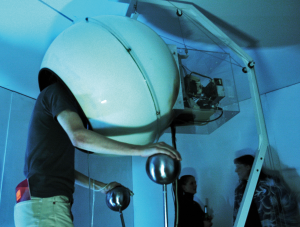

- Abb. 4: fur (Roman Kircher, Tilmann Reiff, Volker Morawe), LegShocker 2007 (© fur).

↩

↩ - Abb. 5: Tobias Grewenig, Emotion’s Defibrillator 2005 (© Tobias Grewenig).

↩

↩ - Sean Cubitt, Digital Aesthetics, London/New York 1998. ↩

- Michael Harenberg, Daniel Weissberg (Hg.), Klang (ohne) Körper. Spuren und Potenziale des Körpers in der elektronischen Musik, Bielefeld 2010. ↩

- Was Sean Cubitt hier beschreibt, kann z. B. in den Arbeiten von Janet Cardiff und George Bures Miller erfahren werden. The Paradise Institute (2001), den Berlin Files (2003) und in den Audio- und Videowalks (seit 1991) lösen sich Ton- und Bildspur voneinander und produzieren ihren je eigenen Rhythmus und entsprechende Irritationen bei den Besucherinnen und Besuchern, die ihre Orientierung im Raum ständig neu überprüfen und wieder einstellen müssen. ↩

- Harenberg, Weissberg, Klang (ohne) Körper (Anm. 12), S. 9. ↩

- Gilles Deleuze, Spinoza, Berlin 1988, S. 165. ↩

- Henri Bergson, Materie und Gedächtnis (Anm. 8), S. 84f. ↩

- Vgl. Stefan Kristensen, Maurice Merleau-Ponty, «Körperschema und leibliche Subjektivität», in: Emmanuel Alloa et al. (Hg.), Leiblichkeit, Tübingen 2012, S. 23–36, hier S. 29. ↩

- Ebd., S. 30 ↩

- Brian Massumi, «The Autonomy of Affect», in: Paul Paton (Hg.), Deleuze. A Critical Reader, Cambridge (Mass.) 1996, S. 217–239, hier S. 224. ↩

- Gilles Deleuze, Das Bewegungs-Bild. Kino 1, Frankfurt a. M. 1989, S. 96f. ↩

- http://www.consciousentities.com/libet.htm, letzter Zugriff am 02.11.2011. ↩

- John Protevi, «Ontology, Biology, and History of Affect», in: Levi Bryanti, Nick Srnicek, Graham Harman (Hg.), The Speculative Turn. Continental Materialism and Realism, Melbourne 2011, S. 393–405. ↩