Entwürfe

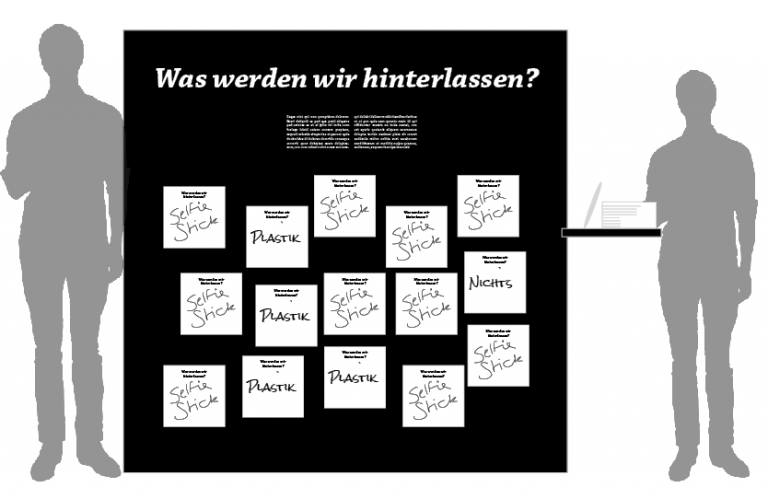

Für den Aufbau der partizipativen Installation habe ich erste Entwürfe gemacht. Das Thema, zu welchem die Besucher ihren Beitrag abgeben können ist was von unserer heutigen Kultur im archäologischen Sinn bleiben wird und vielleicht Eingang in ein Archäologie-Museum in 1000 Jahren (oder so) finden wird.

Thema

Das Thema “Was werden wir hinterlassen” lässt die Archäologie im heutigen Kontext in einem neuen Licht erscheinen. In der Ausstellung “Archäologie Schweiz” ist die Bedeutung der Archäologie heutzutage suggeriert, aber in dieser Installation wird es nochmals verstärkt behandelt. Die BesucherInnen können selbst die Wichtigkeit der archäologischen Praxis erkennen, indem sie aufgefordert werden, eine Antwort auf die Frage “Was werden wir hinterlassen?” zu geben. Die heutigen Alltagsgegenstände werden von der Perspektive der Archäologie her hinterfragt. So bekommen die BesucherInnen eine Zugang zum Thema.

Beitrag

Die Partizipation der BesucherInnen besteht im Beitragen einer möglichen Antwort auf die Frage “Was werden wir hinterlassen?”. Die Form ist ein handschriftlicher Kommentar auf einem vorgedruckten Papier, der auf die Wand gehängt wird. Indem jeder Teilnehmer ein Papier aufhängt, steuert er/sie etwas zum Inhalt der kleinen Ausstellung bei. Seine Gedanken werden zum Kern der Ausstellung, die auch von den anderen BesucherInnen betrachtet wird. So hat seine Interaktion eine bleibende Wirkung im Ausstellungskontext, die sichtbar wird.

Dialog/Exponierung

Nicht nur hinterlässt der einzelne Besucher einen Beitrag im Museum. Auch die folgenden Besucher können es begutachten. Es bietet einen Mehrwert sowohl für den produzierenden Besucher als auch für den konsumierenden Besucher: Der Produzent setzt sich mit dem Thema auseinander und verewigt seinen Gedanken. Der Konsument kann seine Gedanken mit den vorgängigen vergleichen und neue Anregungen bekommen, auch wenn er diese nicht ausdrückt. Durch das Teilen der Beiträge kann auch ein Dialog entstehen, indem andere Besucher direkt auf einen Beitrag Bezug nehmen oder ihn weiterentwickeln.

Auseinandersetzung/Bindung

Die partizipative Installation erlaubt es dem Besucher, in das Thema integriert zu werden. Er selbst kann einen Stück der Geschichte schreiben. Das setzt voraus, dass er sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und einen Zugang dazu gefunden hat. Durch die Interaktion ist es kein trockenes Thema mehr, sondern eines von persönlichem Interesse. Die persönliche Auseinandersetzung spiegelt sich in der Individualität der einzelnen Beiträge wider. Die Archäologie heute wird in das Bewusstsein der Besucher gerufen. Indem sich der Besucher auf die Aufforderung einlässt, lässt er dem Thema auch eine Bedeutung für sich zukommen und entwickelt ein Verständnis oder zumindest ein Bewusstsein dafür. Das Thema ist außderdem so aufbereitet, dass es jeden Besucher ansprechen kann. Es adressiert nicht nur ein bestimmtes Publikum, sondern kann von jedem erschlossen werden und hat das Potential, in jedem etwas auszulösen.

Modularität

Die formale Eigenschaft der Modularität ist der Schlüssel für den partizipativen Erfolg. Jeder Teilnehmer erhält denselben Rahmen, innerhalb welchem er seinen Beitrag verwirklichen kann. Aber jeder hat sich an die Begrenzung zu halten. Gerade diese strengen Module erlauben es, dass viele verschiedene Dynamiken parallel zustandekommen können. Durch die Rahmenbedingungen werden die BesucherInnen angeleitet und die Interaktion gefördert und ermöglicht. Im Grunde ist das modulare Gerüst bestimmend für die Entstehung des Inhaltes innerhalb dessen. Die Form des Rahmens beeinflusst direkt die Beiträge, die sie zusammenhalten soll.

Merken

Merken