Open Cultural Data Hackathon

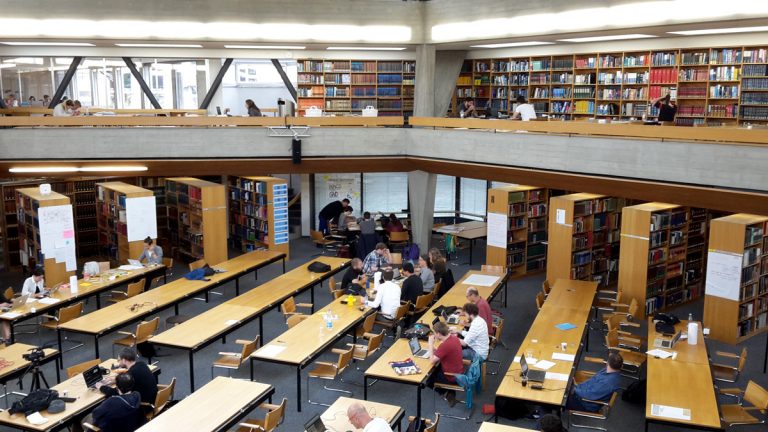

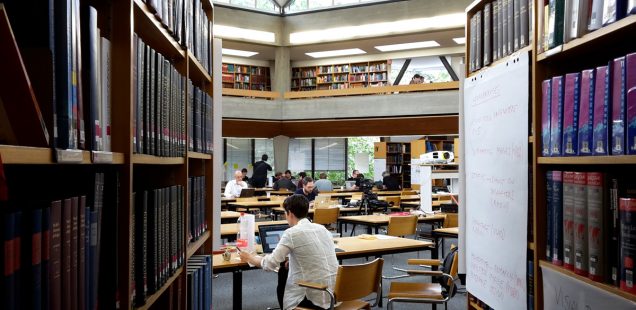

Am ersten Juliwochenende nahm ich am Open Cultural Data Hackathon teil, der dieses Jahr in der Unibibliothek Basel stattfand. Ich hatte mich angemeldet, um zwei Tage am Stück an einem Konzept zu „hacken“, das Open Data aus kulturellen Bereichen benutzen sollte.

Ich war motiviert teilzunehmen, weil sich zu dieser Veranstaltung die Schweizer Open-Data-Community treffen würde, deren wichtigste Prinzipien freie Verfügbarkeit und Weiterverwendung von Daten sind. Kein Wunder, dass auch viele Wikipedianer unter den Teilnehmern vertreten waren, die diese Prinzipien täglich in die Praxis umsetzen. Offene Daten und usergenerierte Inhalte passen thematisch zu meiner Masterarbeit, in welcher ich kulturelle Partizipation fördern möchte unter den Museumsbesuchern, die sonst im kulturellen Sektor nicht selbst Inhalt generieren und wenig Teilhabe bekommen.

Noch dazu ging es bei diesem Hackathon nicht um irgendeine Art von Daten, sondern genau um kulturelle, das heißt: Datenbestände aus dem GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) Bereich.

Außerdem wusste ich aus Erfahrung, dass ein Hackathon trotz – oder vielleicht gerade deshalb? – der kurzen Zeit, spannende Ideen und Konzepte hervorbringt. Die Veranstaltung wirkte wie ein Inkubator für Ideen, die in kleinen Teams zur Reife gebracht wurden und in prototyphaften Formen ihre Stärke bewiesen.

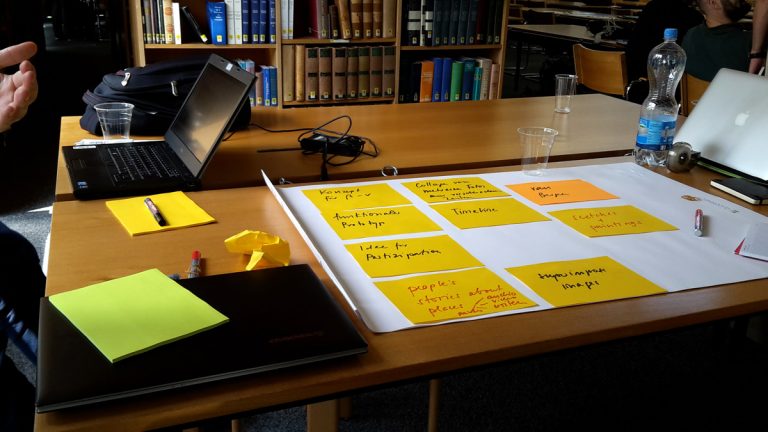

Am Vormittag des ersten Veranstaltungstages gab es eine Runde für alle, die bereits mit einer Idee an den Hackathon gekommen waren, um ihre Idee zu pitchen und Teilnehmer für sich zu gewinnen. Ich entschloss mich für die Idee, die als „Time Travel“ vorgestellt wurde: Matthias war motiviert, aus der Foto-Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek historische Fotografien mit den Orten, die sie abbildeten, zu verknüpfen und in Form einer App Usern die Möglichkeit geben, diese Orte zu entdecken und selbst historische oder ältere Fotos von demselben Ort hochzuladen. An dieser Idee gefiel mir der Gedanke der Partizipation besonders. Überhaupt bin ich für die Historie von Orten leicht zu begeistern. Mit Matthias und mir fanden sich in dieser Gruppe noch ein Architektur-Student, ein Bibliothekar der Nationalbibliothek und eine amerikanische Bibliothekarin aus Genf. Zusammen feilten wir weiter an Matthias‘ Anfangsidee, der sichtlich begeistert war, wieviel aus seinem Gedanken noch entstehen könnte.

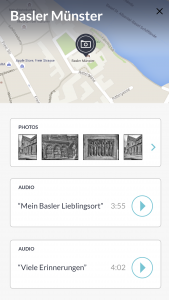

Schließlich legten wir uns dann darauf fest, eine mobile Website zu machen, die auf einer Karte die verfügbaren Fotos und Audio-Dateien zu einem Ort markiert und eine kuratierte Sammlung von Userfotos zeigt. Als dieser Plan stand, war ich an der Reihe mit Wireframes für diese Website zu erstellen. Die anderen Teammitglieder machten aber fleißig mit. In diesem Schritt legten wir uns auch auf die Funktionalitäten der App fest.

Nachdem wir uns also auf alle Funktionalitäten geeinigt hatten, erstellte ich das Design des UIs. Ich hatte wirklich Spaß daran, vor allem daran, die digitialisierten historischen Fotos der SNB in die Mockups einzubauen. Mit einer Prototyping-App machte ich aus meinen Designs einen klickbaren Prototypen, von dem mein Team begeistert war, weil dieser die Funktionalität recht gut vortäuschte.

Am zweiten Tag waren meine Fähigkeiten weniger gefragt und so hatte ich die Möglichkeit, viele Vorträge und Workshops, die im Nebenprogramm angeboten wurden, zu besuchen. Ich erfuhr etwas über Wikidata, dessen Einfluss auf Wikipedia, und Wikimaps. Auch spannend war der Vortrag über das digitale Archiv der Zeitung Le Temps, welches die historischen Ausgaben durchsuchbar und annotierbar macht.

Gespannt war ich auf die Präsentation aller Hackathon-Projekte am späten Nachmittag. Aus den kulturellen Datenbeständen wurden wirklich hochinteressante Projekte gebaut. Zum Beispiel gab es eine interaktive Visualisierung der Ströme von geflüchteten Juden in oder durch die Schweiz zwischen 1898 und 1975. Eine andere Gruppe hat für ein mittelalterliches Anatomiebuch eine visuelle Ananlysemethode entwickelt. Viele Projekte beschäftigten sich damit, wie man Daten auf technische Art und Weise verarbeiten und veröffentlichen kann, was als Vorbedingung gegeben sein muss.

Die Teilnahme am Open Cultural Data Hackathon hat sich für mich definitv gelohnt: Allein die vielen kreativen Ideen, die aus historischen Daten mehr machen als nur die digitale Version ihrer verstaubten Vorgänger, waren sehenswert. Diese waren deutlich von der Einstellung der Open-Data-Community inspiriert und trugen diese in den Umsetzungen fort.

Am Hackathon konnte ich auch sehen, wie die Teilhabe an kulturellen Projekten aussehen kann. Die Kombination aus frei verfügbaren Daten und GLAM gibt sehr viel Potential her. In sehr unterschiedlichen Bereichen können aus offenen Daten und der Partizipation von Leuten sehr nützliche und inspirierende Dinge entstehen. Ich habe außerdem viele Teilnehmer aus ganz verschiedenen Sparten kennengelernt. Die Motivation und das Herzblut, mit welchen manche von ihnen gearbeitet haben, war außerdem impulsgebend für mich.