„Touch-Down Arbeitsplätze“. Leider habe ich kein Foto von der Slide,

die ich im Vorbeigehen durch ein Seminarraumfenster sah,

auf der von „Persönlichen Arbeitsplätzen“ und „Unpersönlichen Arbeitsplätzen“ die Rede war.

Im Weserland, meinem Coworkingspace in Berlin, kostete ein flexibler Arbeitsplatz („Floating Space“) bei meinem Einzug 2011 50 Euro im Monat, inzwischen sind es 75. Einen eigenen Tisch („Fixed Desk“) bekommt man für 200 Euro. Das macht es ziemlich attraktiv, so einen unfesten Arbeitsplatz zumindest mal auszuprobieren.

Ich hätte das Experiment nicht gemacht, wenn dieser finanzielle Anreiz nicht gewesen wäre, denn um den Schreibtisch, den ich bis dahin – als Hauptmieterin eines Gemeinschaftsbüros – bewohnte, stapelten sich ungefähr vier Kubikmeter Bücher, Papier, CDs, Gerätschaften und Zeug, festsedimentiert in mehreren Schichten, in denen man interessante Fossilien finden konnte. „Ich brauche das alles ganz dringend für meine Arbeit“, verteidigte ich mich, wenn Büromitbewohner oder Besucher nachfragten.

Aber wenn man für ein etwas papierloseres Dasein 1500 Euro im Jahr geschenkt bekommt, befördert das das Nachdenken über neue Arbeitsplatzgestaltung ungemein; um genau zu sein, war der Nachdenkprozess nach vier Sekunden abgeschlossen. Anfangs war ich skeptisch, ob es nicht sehr kompliziert werden würde, immer das gerade benötigte Material von zu Hause mitzubringen. Anderthalb Jahre vergingen, dann kam ein Journalist ins Weserland, um uns alle zum papierlosen Büro zu interviewen, und erst im Interview wurde mir klar, dass ich meine vier Kubikmeter Zeug nicht nur nicht vermisste, sondern in diesen anderthalb Jahren nie auch nur an sie gedacht hatte.

Natürlich war mir dabei die Digitalisierung entgegengekommen. Ich brauche viel weniger Papierbücher als früher für meine Arbeit, weil die Texte, die ich verwenden will, entweder sowieso im Netz stehen oder als E-Book verfügbar sind. Ich habe kaum noch Gründe, etwas auszudrucken. Es gibt auch schon seit Jahren nichts mehr, was ich nur an einem stationären Rechner oder mit einem stationären grösseren Display erledigen könnte; mein sehr kleines Macbook Air kann alles, was ich brauche.

Die flexiblen Arbeitsplätze im Weserland sind ziemlich unbequem, das WLAN funktioniert trotz dreifacher Redundanz nicht immer, und im Winter drängt sich wegen der hohen Decken und der historischen Fenster alles um die heizungsnahen Plätze. Aber vom Preisunterschied zwischen festem und flexiblem Arbeitsplatz kann man in Berlin ein paar Monate lang leben, und selbst in der Schweiz bekäme man noch ein bis zwei warme Mahlzeiten dafür.

Im Toni-Areal gibt es für die Umstellung auf flexible Arbeitsplätze keinen überzeugenden geldförmigen Grund – oder doch jedenfalls nur für die Verwaltung, nicht für die Nutzer. Wenn man mir meine Papierstapelsammlung vor drei Jahren einfach so weggenommen hätte, wäre ich zwar heute vermutlich genauso zufrieden mit dem Ergebnis, aber gegen die Umstellung hätte ich mich heftig gesträubt.

Was mir im Toni-Areal noch besser gefällt als im Weserland, ist die größere Auswahl an unterschiedlichen Arbeitsplätzen: lautere und leisere, Plätze mit Aussicht auf die Eingangshalle, Plätze mit Aussicht auf Berge und Züge, Plätze mit und ohne Musik, einsame und gesellige Plätze, harte und weiche Sitzgelegenheiten, Plätze, an denen man Kaffee bekommt und Plätze, an denen man Steckdosen bekommt (leider selten beides).

Man hätte es sich natürlich denken können, aber mir wurde erst durch einen Blogbeitrag von PSY-Q klar, dass sich die Situation nicht für alle so luxuriös darstellt:

„Ursprünglich für 20 Personen geplant, hocken hier jetzt bald 40, auf der gleichen Fläche. Einige hat es noch schlimmer erwischt, die teilen sich 14 Quadratmeter unter 8 Personen mit Tischen, die gerade so breit sind wie mein Arm lang, und ohne Trennwände …“

Den Fotos und Topfpflanzen nach zu urteilen, geht es um die Räume des Informationstechnologie-Zentrums ITZ. Ich bin sowohl in Berlin als auch hier im Toni-Areal umgeben von Menschen, die nie telefonieren. Nicht so PSY-Q:

„In dieser Branche telefoniert nunmal die Hälfte der Leute, und das macht Geräusche, da kann niemand was dafür.“

Und es können auch nicht alle arbeitenden Menschen alles am Laptop erledigen:

„Als relativ grosser Mann muss ich sagen: Das ist scheisse, auf dem Laptop zu arbeiten. Ergonomie ist gar nicht möglich, man muss sich in den Bildschirm ducken wie ein Orangutan. Kommt dazu: WLAN. Das WLAN geht zwar mittlerweile fast überall im Gebäude, aber WLAN ist an sich schon nicht so zuverlässig. Hat man ein Dutzend SSH-Sessions auf, da will man nicht rumlaufen oder Access Points wechseln müssen, sonst geht gleich nochmal Produktivität zur Sau, Sessions müssen neu aufgebaut, Mounts neu gemountet werden, und so weiter. Und leiser als im lauten Büro ist es, ausser vielleicht in der Bibliothek, im Restgebäude auch nicht.“

PSY-Q ist offenbar nicht verpflichtet, im Büro anwesend zu sein. Es gibt aber im Toni-Areal sicher auch Bereiche, in die ich bisher mangels Anlass noch überhaupt nicht vorgedrungen bin, wo man sich nicht einmal aussuchen kann, ob man am zugeteilten Arbeitsplatz anwesend sein möchte oder nicht.

Ein unkomfortabler Arbeitsplatz macht nicht unter allen Umständen unglücklich. Ich schreibe diesen Beitrag am Stammtisch in der Eingangshalle. Obwohl kaum jemand hier ist, herrscht ein bemerkenswerter Lärm, und die Bank ist so unbequem, dass meine Beine einschlafen und ich alle paar Minuten erfolglos nach einer besseren Sitzposition suche. Aber ich bin freiwillig hier. Ich könnte jederzeit anderswo im Haus weiterarbeiten. Das ist ein entscheidender Unterschied.

Auswahl beim Arbeitsplatz kann darüber hinwegtrösten, dass einzelne Orte suboptimal sind. Allerdings funktioniert sie nicht für alle und wird es auch nie tun; wer im Kafi Z Kaffee ausschenkt, kann das nur dort tun. Umso wichtiger wäre es, gerade der Gestaltung dieser Arbeitsplätze mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Realität sieht oft anders aus.

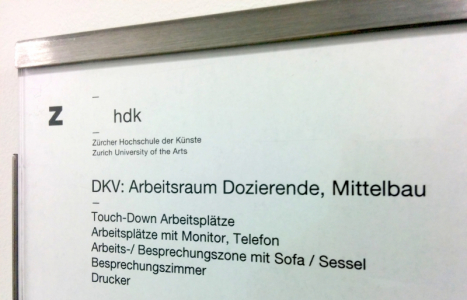

Ironie I: Die Veränderungen in Sachen schönere Arbeitsplätze in den letzten Jahren wurden ganz wesentlich von Softwareentwicklern mitbestimmt, und gerade den Softwareentwicklern geht es im Toni-Areal nicht gut. Ironie II: In den Arbeitsräumen des Departements für Kulturanalysen und Vermittlung wurde die Umstellung auf flexible Arbeitsplätze so konsequent vollzogen wie (meines Wissens) nirgendwo sonst im Haus, aber gerade in den DKV-Räumen gibt es so viel Platz pro Person und so schöne und unterschiedliche Arbeitsplätze, dass man eigentlich keinen Grund hat, das Büro jemals zu verlassen.

Kommentare von Kathrin Passig