Wer bin ich, wenn ich schreibe? Wie verhalte ich mich beim Schreiben? Wo schreibe ich, wann, wie viel und mit welchen Werkzeugen? Womit habe ich Mühe, was macht mir Spass?

Die Selbstanhörung (= Writing Audit) hilft dabei, sich die eigenen, vielleicht auch eingefahrenen Strategien bewusst zu machen – und ausgehend davon über Alternativen nachzudenken.

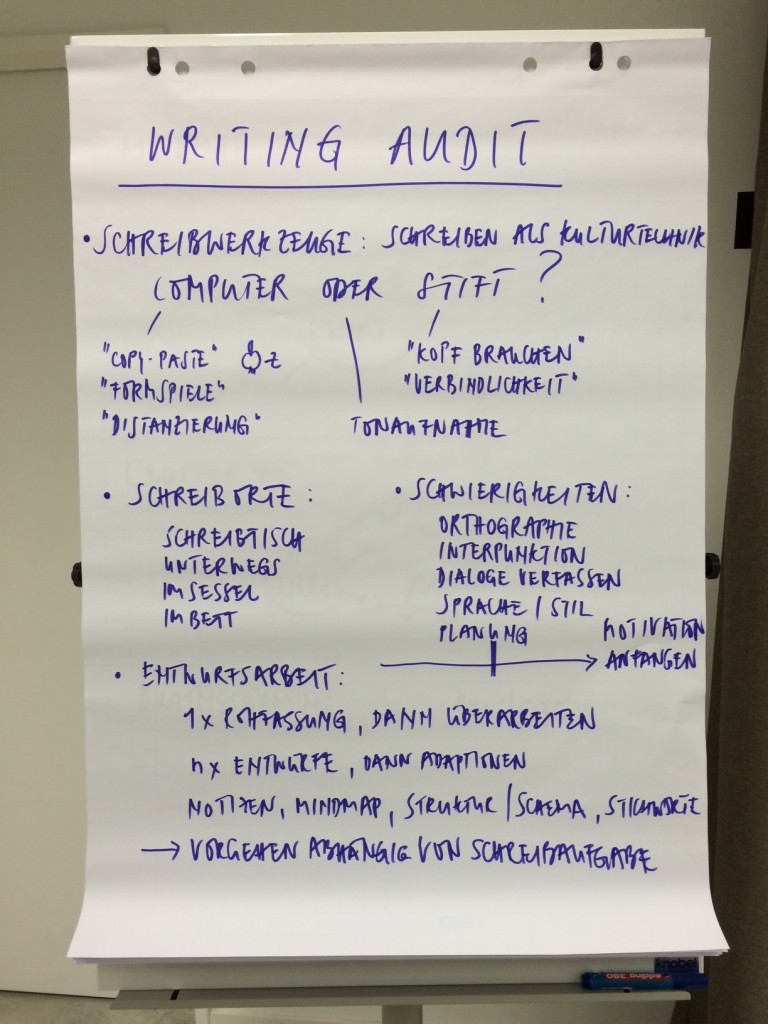

Der Austausch im Plenum zeigt, dass die Qualität einzelner Schreibwerkzeuge / Medien des Schreibens unterschiedlich eingeschätzt wird: Analoges Schreiben mit Stift auf Papier fördert das Denken, hindert aber die Distanznahme. Es wirkt verbindlicher, auch hemmender, als die ephemerere Computerschrift. Digitales Schreiben wiederum verführt zu formalen Spielereien, zu unverbindlichem „Copy-Paste-Delete-&-Undo“.

Die meisten nutzen das klassische Pult als Schreibort; andere schreiben auch unterwegs, im Zug oder im Café. Walter Benjamin meint dazu: „Den Abschluss des Werkes schreibe nicht im gewohnten Arbeitsraume nieder. Du würdest den Mut dazu in ihm nicht finden.“

Die meisten verstehen das Schreiben nicht als Entwurfspraxis. Sie bringen eine Rohfassung zu Papier und überarbeiten diese dann. Nur einzelne der Anwesenden schreiben mehrere Entwürfe. Uneinigkeit besteht allerdings im Verständnis des Begriffs „Entwurf“: wo beginnt er? wann beginnt er? und zeigt sich vieles nicht erst beim Entwerfen selbst?

Schreibschwierigkeiten ergeben sich im Kampf mit Orthographie und Interpunktion (was nicht sein muss, denn diesen Kampf kann die Rechtschreibehilfe führen, gemeinsam mit der Freundin des Mitbewohners, die Germanistik studiert). Schwierig ist es auch oft, einen Anfang zu finden, einzusteigen, loszulegen. Spezifische Probleme bereiten das Verfassen von Dialogen, das Finden einer (eigenen) Sprache, das Planen eines längeren Textes.