Ich wollte schon immer mal nach Rio de Janeiro. Ich öffnete Rio und steckte meinen Finger hinein. Wenigstens war mein Finger schon mal in Rio, dachte ich. Allerdings war Rio ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Migros gab es da sogar. Und dass Rio von China gemacht wurde, war mir auch neu. Ich hätte auch nie gedacht, dass Rio ein Quader ist. Zudem fand ich es eine Enttäuschung, dass es in Rio keine Menschen gibt. Nur diese holzigen Dinger mit einem roten rauen Köpfchen waren da. Und dann gibt’s nur 2 davon. Rio hatte ich mir eindeutig voller vorgestellt. Enttäuscht legte ich Rio weg.

Kategorie: Allgemein

Emilie

Emilie ist 10 Jahre alt. Sie sitzt trotzig, die Arme verschränkt auf ihrem Zimmerboden. Ihre Mutter zwingt sie zum Aufräumen. Sie hat keine Lust. Gar keine Lust. Ihre Mutter sagt, sie dürfe erst wieder rauskommen, wenn sie ihr Zimmer aufgeräumt hat. Sie schaut böse zum Bett hinüber. Es ist voll mit Spielsachen, Büchern, Kleidern, wie eigentlich alles in ihrem Zimmer. Sie hat Hunger. Draussen ist es bereits dunkel. Wahrscheinlich wäre es nun Zeit fürs Abendessen. Ihr Bauch knurrt. Etwas funkelt unter ihrem Bett. Ist es möglich? Ein goldenes, matt metallisch glänzendes Etwas mit rotem Schriftzug. Sie hechtet zu ihrem Bett. Nimmt das Etwas hervor. Snickers steht darauf. Hastig fingert sie an der Verpackung herum. Immer wenn es schnell gehen muss, … Sie schnaubt, fängt an mit den Zähnen am goldenen Papier herum zu reissen. Nichts. Da, jetzt. Endlich. Ein kleiner Ecken hat sich losgerissen. Sie bohrt mit ihrem Finger in die Wunde. Der Riss wird grösser. Ein braunes süsslich duftendes Inneres kommt zum Vorschein. Ein Speichelfaden läuft aus ihrem Mundwinkel heraus. Sie zieht die störende Hülle herunter, führt ihre Hand zum Mund und beisst kräftig in das braune Innere. Süss, cremig, klebrig, knusprig, nussig, süss, süss, süss. In ihrer Hand liegt nur noch Hülle; golden, silbrig, rot, schimmernd, zerrissen. Hunger hat sie immer noch. Aber nachgeben will sie nicht.

Wenns nöd rägned regt sich s’Rägi

Rägi geht – Zude Tramstation

Rägi steht – Ade Bederstrass

Rägi steht – Wie lang no?

Rägi dreht – Uhr: no 6 Minute.

Rägi dreht – es Zigarettli

Rägi fleht – He häschmer Füür?

Rägi weht – S’Zündhölzli uus

Rägi konkret – Danke. Zu mir oder zu dir?

Eier zum Valentinstag

Gestern ging ich in den Coop um Eier zu kaufen und musste eine Angestellte um Hilfe bitten bei der Suche. Wir verstecken sie eigentlich immer am gleichen Ort, scherzte sie. Sie hatte einen Muni-Ring in der Nase, für den sie ein bisschen zu alt war. Aber sie blieb bei mir stehen und schaute zu, wie ich einige Schachteln öffnete, bis ich etwas Passendes gefunden hatte. Ihre Aufgabe, mich zu den Eiern zu führen, war eigentlich erfüllt und sie machte da fast eine kleine Pause, indem sie bei mir stehen blieb.

Da kam eine alte Dame im Biberpelz und grossem Einkaufswagen zu unserem Regal. Es sei unhygienisch, Eierschachteln zu öffnen und alle Eier zu befingern, und ausserdem verboten. Stimmt, sagte die Verkäuferin, aber im Normalfall

isst man die Schalen ja nicht mit. Beim Fleisch oder beim Fisch sei das etwas anderes. Das Fleisch ist aber luftdicht verpackt, entgegnete die Dame, und auch da wähle man die Stücke am besten mit den Augen aus.

Ein gebrechliches Männlein gesellte sich hinzu, das sich über die gefärbten Eier erkundigte. Die waren teuer. Sie hatten die gleiche Farbe wie die Haare der Verkäuferin. Sie machte auf mich einen müden und aufgeweckten Eindruck. Das Männlein schlich ohne Eier weg, auch die Dame im Biberpelz ging. Die Schalen isst man ja nicht mit, sagte die Verkäuferin.

Die Schalen sind das Beste, wollte ich scherzen, stattdessen murmelte ich irgendetwas von Calciumgehalt und wünschte ihr, unbeholfen genug, einen schönen Valentinstag.

Werkzeuge VII

Ein wichtiges Werkzeug ist das Experiment. Das Fremdwörterbuch übersetzt den Begriff als „1. wissenschaftlicher Versuch, 2. gewagtes, unsicheres Unternehmen“. Auf Neuland gewagt hat sich zum Beispiel Ernst Jandl.

Auch die Pataphysik begibt sich in unerforschte Territorien, inner- und ausserhalb der (verbalen) Sprache. Zu den Gründern dieser Disziplin gehört Raymond Queneau, prominentes Mitglied des Autorenkreises Oulipo („Ouvroir de la Literature potentielle“, deutsch: Werkstatt für potentielle Literatur).

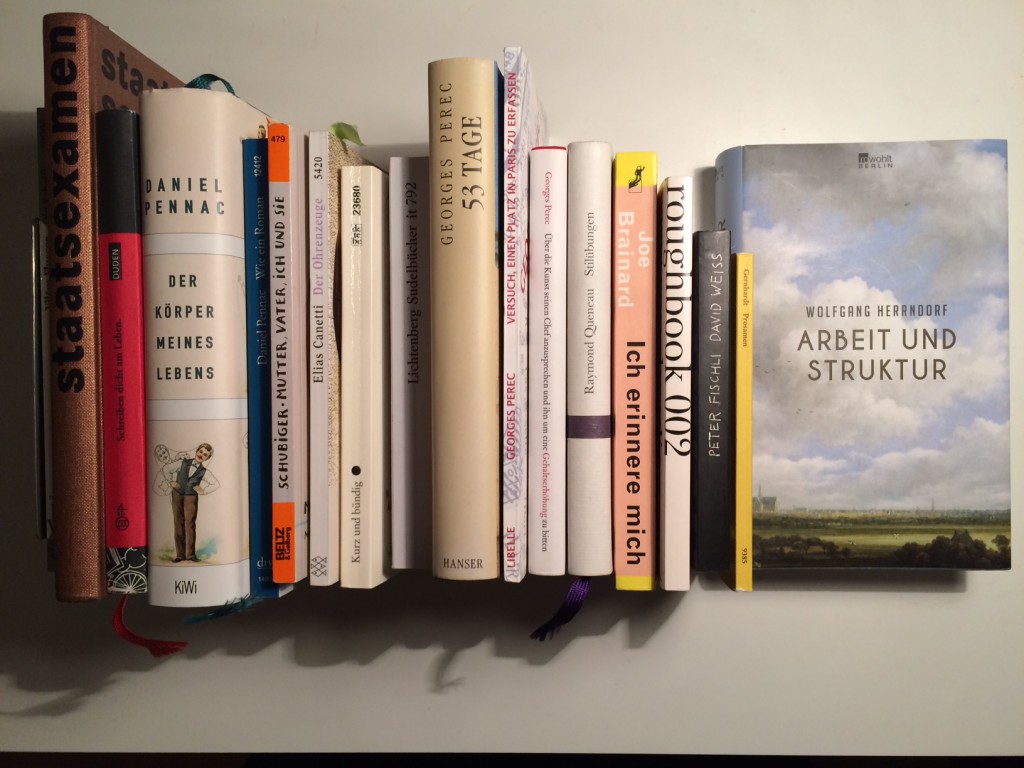

Ex Libris

Wer sich theoretisch mit dem Schreiben und insbesondere mit der Schrift beschäftigen will, liest Vilém Flusser. Zugegeben: nicht die leichteste Kost. Aber: anregend. Das zeigt auch der letzte Abschnitt auf der letzten Seite:

Das Wissen von der eigenen Inkompetenz ist nicht notwendigerweise ein Nachteil. Man kann sich dabei über sich selbst lustig machen (…).

Ebenfalls theoretisch, teilweise poetisch, teilweise essayistisch beschäftigt sich Beat Gloor mit der Sprache und dem Schreiben. Die letzten Seiten seines schmalen Büchleins enthalten eine Liste: „Verwendete und weiterempfohlene Kulturdatenträger / Auf die Insel“ von A wie Gilbert Adair („Der Tod des Autors“) bis Z wie Ueli Zindel („Es anders Läbe“ / Hörspiel).

Über das Gegenstück des Schreibens – das Lesen – denkt Daniel Pennac nach und formuliert nach drei einleitenden Essays „die unantastbaren Rechte des Lesers“:

1. Das Recht, nicht zu lesen

2. Das Recht, Seiten zu überspringen

3. Das Recht, ein Buch nicht zu Ende zu lesen

4. Das Recht, noch einmal zu lesen

5. Das Recht, irgendwas zu lesen

6. Das Recht auf Bovarysmus (die buchstäblich übertragbare Krankheit, den Roman als Leben zu sehen)

7. Das Recht, überall zu lesen

8. Das Recht herumzuschmökern

9. Das Recht, laut zu lesen

10. Das Recht zu schweigen

Im Feld des „kreativen Schreibens“ gibt es unzählige Ratgeberbücher. Zu den klügeren gehören die kleinformatigen Bände einer Reihe aus dem Dudenverlag.

In der Regel anregender und ansteckender als die Lektüre von Ratgeberliteratur ist die Lektüre von „eigentlichen“ Büchern und davon gibt es viele. Zum Beispiel die Sudelbücher von Lichtenberg, 250 Jahre alt und kein graues Haar:

Ich vergesse das meiste, was ich gelesen habe, so wie das, was ich gegessen habe, ich weiss aber so viel, beides trägt nichts desto weniger zu Erhaltung meines Geistes und meines Leibes bei.

Solch kurz gefassten Gedanken werden als Aphorismen bezeichnet. Beispiele liefert Robert Gernhardt in seinen „Prosamen“, nebst Beispielen zu vielen weiteren prosaischen Genres, etwa dem der Nachricht:

Das Weltall wird auch immer dicker, stellten amerikanische Gynäkologen während einer tour d’horizon fest. Als Ursache vermuten sie: Zuviel Sterne, zuwenig Bewegung.

Die Form der Frage reizen Peter Fischli und David Weiss aus und das bis zur letzten Seite, auf der zu lesen ist:

Verdient die Wirklichkeit dieses Misstrauen?

Sucht mich das Glück am falschen Ort?

Ein Buch für alle, die eigentlich keine Zeit zum Lesen haben, meint der Klappentext. Ein Buch auch für jene, die auf 200 Seiten in 100 Kürzestgeschichten aus der Weltliteratur unterschiedlichste Sprachstile, rhetorische Kunstgriffe, dramatische Verläufe und komische Wendungen analysieren wollen, zum Beispiel im „Liebesbrief“ von Ennio Flaiano:

Er war bei einer Literaturzeitung angestellt, um Artikel und Erzählungen zu lesen. Einmal erhielt er einen Liebesbrief: Er gefiel ihm nicht, doch mit ein paar Streichungen und wenn man den Schluss neu schrieb, mochte es angehen.

Oder in einer Geschichte ohne Titel von Ramón Gómez de la Serna:

Er hatte ein so schlechtes Gedächtnis, dass er vergass, dass er ein schlechtes Gedächtnis hatte, und anfing, alles zu behalten.

Strenge Regeln ermöglichen mehr Freiheit als vorgebliche Regellosigkeit. Die Autoren der Gruppe Oulipo setzen diese Erkenntnis in ihren Werken gezielt und bewusst ein. Georges Perec etwa, der jedes seiner Bücher nach einem anderen Prinzip verfasst hat, oder Raymond Queneau, dessen „Stilübungen“ vielfach übersetzt wurden, auch in die Sprache der Graphic Novel.

Ebenfalls mit einer strengen Regel hat der Künstler Joe Brainard gearbeitet:

Ich erinnere mich, dass ich zuschaute, wie meine Haare auf den Boden fielen und kleine Häufchen bildeten.

Ich erinnere mich, dass ich Angst hatte, der Friseur könnte ausrutschen und mir ins Ohr schneiden.

Ich erinnere mich, dass das auch passiert ist.

Nicht ganz freiwillig unterwirft sich Wolfgang Herrndorf einer Regel. Er sagt sich nach der Diagnose eines (unheilbaren) Hirntumors: „Arbeit. Arbeit und Struktur.“ Und beginnt einen Blog zu schreiben, ein digitales Tagebuch, erst nur für den Freundeskreis, dann öffentlich. Vom 8.3.2010 13:00 bis zum 20.8.2013 14:00. Parallel dazu Romane.

Weil einem Herrndorf das Herz bricht, braucht’s zum Abschluss ein wenig „Soforthilfe“:

Dies ist ein Buch zur Beruhigung. Dass es auch anderen so geht. Dies ist ein Buch zur Ermutigung, dass auch andere so sind.

Transfer in andere Sprachen

Die Traumrichterin

Habe meinen Text vervollständig und etwas daran geschliffen. Vielleicht hat ja jemand Zeit und Lust ihn zu lesen. Bin gespannt auf Feedback. 🙂

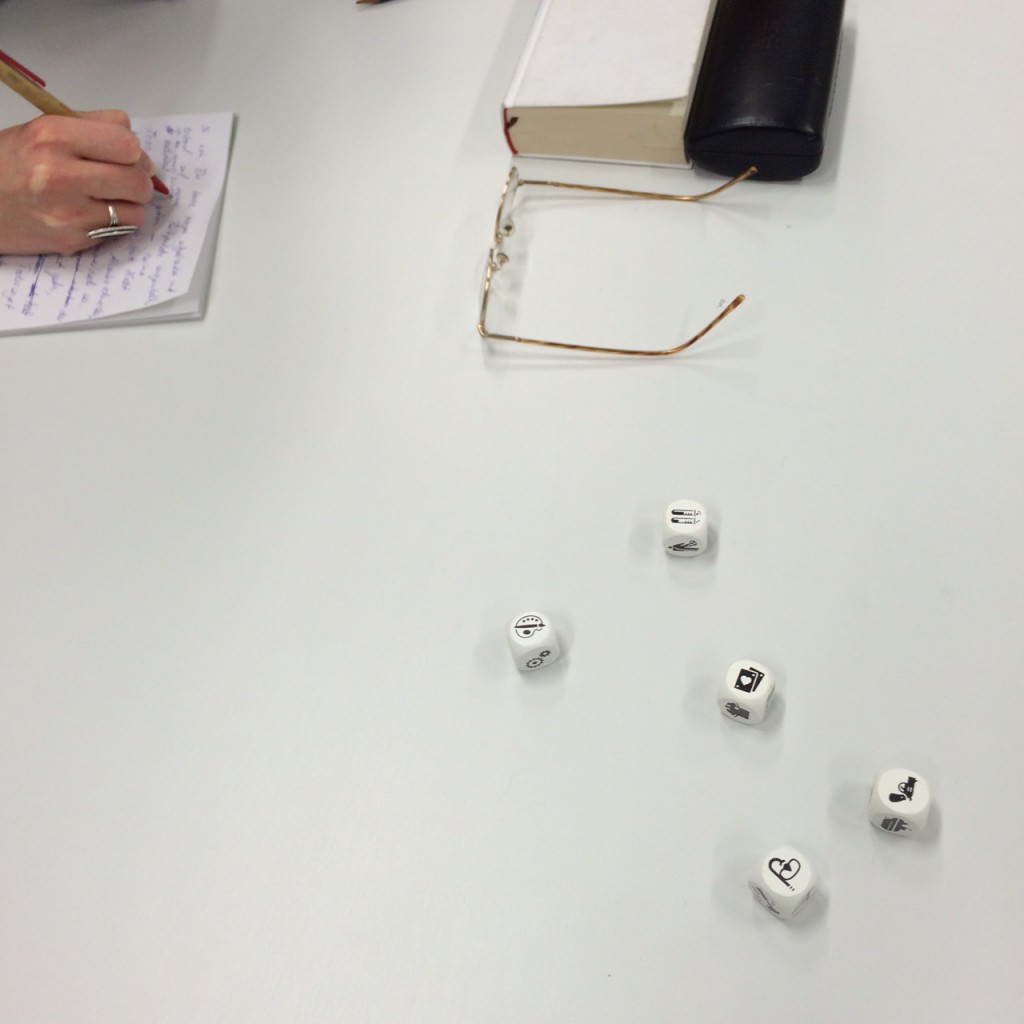

Handwerk IV

Der erste Satz

Schreiben wir den ersten Satz zuerst? Oder zuletzt? Oder irgendwann dazwischen? Was zeichnet einen guten ersten Satz aus? Und wie einen guten ersten Satz finden und formulieren?

Die Frage nach dem ersten Satz treibt viele um, die schreiben. Auf Blogs von Schreibworkshopanbietern ist zu lesen, der erste Satz sei wichtig, weil dieser erste Satz entscheide, ob jemand ein Buch kauft, liest, gut findet, weiterempfiehlt – oder sofort wieder weglegt. Der erste Satz soll Neugier erzeugen, Spannung wecken, Hunger auf mehr.

2007 lancierten die „Initiative deutsche Sprache“ und die „Stiftung Lesen“ einen Wettbewerb zur Kür des „schönsten“ ersten Satzes. Gewonnen hat Günther Grass mit dem Anfang seines Werks „Der Butt“: „Ilsebill salzte nach.“ Franz Kafka schaffte es immerhin auf den zweiten Platz: „Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.“ Zu den berühmten ersten Sätzen der deutschen Literatur gehört auch Max Frisch mit „Ich bin nicht Stiller“.

Bekannte erste Sätze aus der Weltliteratur sind zum Beispiel:

- „Nennt mich Ismael.“ (Hermann Melville, „Moby Dick“)

- „Alle glücklichen Familien sind gleich, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich.“ (Leo Tolstoi, „Anna Karenina“)

- Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nr. 4 waren stolz darauf ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar. (J.K. Rowling, „Harry Potter und der Stein der Weisen“)