Autor: Franziska

Personal I

Welche Figur spielt die Hauptrolle? Was charakterisiert sie? Welche Haltung nimmt sie ein (gegenüber der Welt, gegenüber den anderen Figuren)? Welches dramatische Ziel treibt die Handlung an?

- Lisa respektive Estelle, 15 Jahre alt, schwanger

- er, Mitte 40, unauffällig, vom Leben gelangweilt

- Grossvater, dement

- Linda, Studentin, auf der Suche nach vielem, zum Beispiel der Heimat, den Wurzeln, einer Identiät

- Avatar, körperlich ungeschickt, dabei streitsüchtig

- Fleischesserin, klettert gern

- Mona, um die 30 Jahre alt, ein wenig dumm, arbeitet in einer Bar, bringt nichts zu Ende

- Liebäuglerin, kann mit den Augen fast alles, was es braucht auf dieser Welt

- Hubert, 46 Jahre alt, Informatiker, hält sich in Diskussionen zurück, weil er der Meinung ist, dass er sowieso recht hat

- B., männlich, 18 Jahre alt, liest wenig, denn er macht sich Gedanken lieber selbst

- Mila, 25 Jahre alt, Einzelkind, stammt aus dem Schweizer Mittelstand, studiert an der ZHdK

- Michelle, blond, angehende Logopädin, wünscht sich eine eigene Familie

- Erika, 70 Jahre alt, Bewohnerin eines Fantasylandes, mag Sprichwörter

- Hala, 500’000 Jahre alt, meint aber, sie sei erst 10, kann in der Zeit reisen und bekommt dabei immer weissere Haare

- Bernd, 17 Jahre alt, steht gerne ausserhalb, auf der Suche nach vielem, ein kleiner Faust, irgendwie, verliebt in Nina, kocht vegan

- Adam, 23 Jahre alt, Physiotherapeut im Triemli-Spital, spielt Geige und Unihockey

- Robert, 34 Jahre alt, verdient ganz gut in einer IT-Firma, Raucher und Zähneknirscher, lebt in einer 50er-Jahre Wohnung und mag, dass dort die Neonröhren immer leise summen

Werkzeuge III

Zu Beginn eines Textprojekts bewährt es sich, Eckpunkte zu definieren – möglichst präzise, möglichst verbindlich. Hilfreich ist dabei die Methode des Setting, eine Methode aus dem narrativen Schreiben. Sie bestimmt:

- Thema: worum geht es?

- Zeitebene 1: zu welcher Zeit spielt sich das Geschehen ab?

- Zeitebene 2: in welchem Zeitraum spielt sich das Geschehen ab und in welchem Tempo?

- Milieu: in welchem sozialen Umfeld spielt sich das Geschehen ab?

- Form / Genre: welche Textgattung gibt der Geschichte ihre Form?

- Figur: welche Figuren spielen eine Rolle? was charakterisiert die Figuren?

Hau den Lukas: die Punchline

Mein Thema in 3 Sätzen: Worum geht es? Inhaltlich, nicht formal!

Themen, die im Raum sind:

- Freundschaft

- Staunen

- Vorurteile / Selbst- und Fremdwahrnehmung

- Treue (in der Liebe)

- Abhängigkeit (in Beziehungen)

- Heimat

- Flucht / Vertreibung / Ausschluss

- Arbeitsmarkt / Wert von Arbeit(en)

- Krankheit und Tod

- Armut

- Vergessen / Vergesslichkeit

- (Zwang zum) Glück

- Lebensgefühl in der Agglomeration

- Essen

Handwerk I

Der grosse Chinese

Ein Zeitungsartikel über den grössten Menschen der Welt, ein Chinese. Was interessiert daran? Was interessiert mich daran?

- sein Passionsweg: was er aufgrund seiner Grösse erleiden und erdulden muss

- seine Liebe zur Musik und insbesondere das fremdartige Instrument Hulusi, das er offenbar spielt

- die Sprache, mit der man eine solche Geschichte erzählt: „ins Kraut geschossen“, „rigoros“, „wurde getriezt“ …

- die Unsichtbarkeit: wie er sich so lange hat versteckt halten können

- der Mensch als Material: wie er von den anderen verwendet wird (als Basketballer, im Zirkus)

- der Journalist: warum bringt er einen solchen Artikel? wie hat er ihn recherchiert? was treibt einen Henrik Bork nach Peking?

- die Relationen: sind Chinesen klein oder gross? welche Grösse ist wo und wann wie normal?

- der zweitgrösste Mann: wie ergeht es ihm nach seiner Entthronung?

- das Essen: was und wie viel ein so grosser Mensch zu sich nehmen muss, damit er überleben kann?

Kreativität I

Die klassische Kreativitätstheorie behauptet vier Phasen eines kreativen Prozesses:

- Präparation: Vorbereitungsphase; Thema und Zielrichtung werden gesetzt

- Inkubation: teilweise schmerzhafte Entscheidungen müssen getroffen werden

- Illumination: der Prozess ist in Gang gekommen und beflügelt

- Verifikation: Phase der Überarbeitung, des Feinschliffs

Neuere Theorien sehen das anders und sprechen von einer „Ökologie der Kreativität“: Kreativität, so die These, entsteht in einem Umfeld; sie entwickelt sich nicht linear (wie auch Schreibprozesse in der Theorie zwar meist linear modelliert werden, in der Praxis jedoch kaum linear verlaufen), sondern in einem vieldimensionalen Netzwerk. Kreativität bedingt eine Reflexion der eigenen Produktivität und derjenigen anderer und dann das Schaffen entsprechender Produktionsbedingungen. Bedenkenswert!

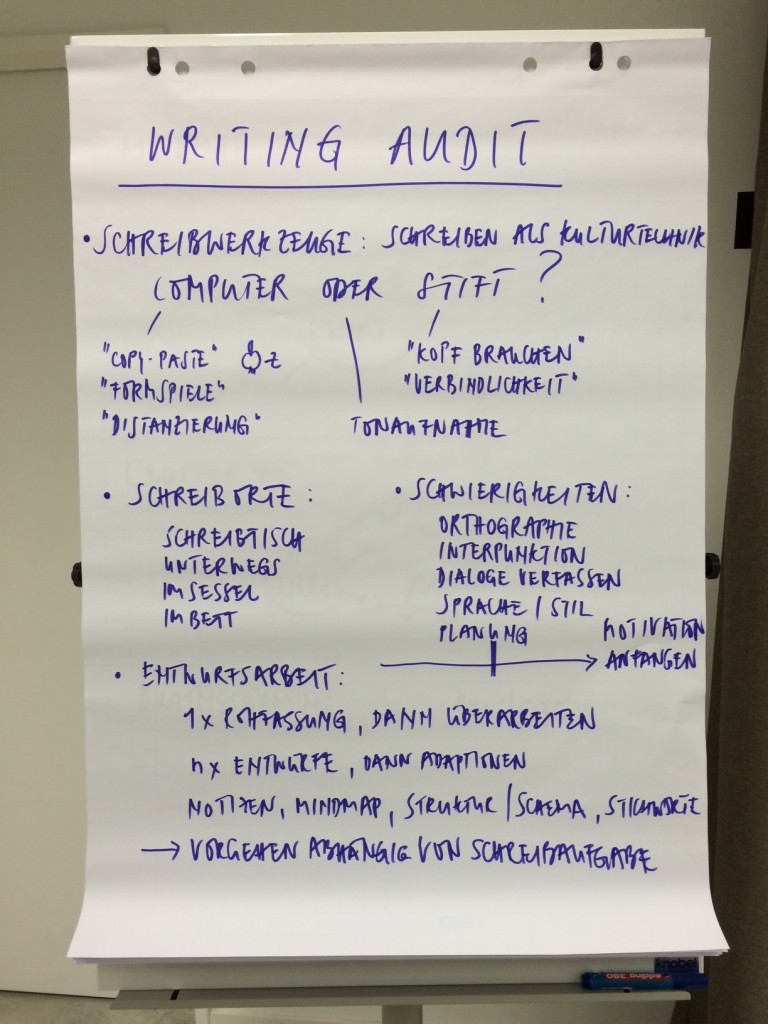

Selbstanhörung

Wer bin ich, wenn ich schreibe? Wie verhalte ich mich beim Schreiben? Wo schreibe ich, wann, wie viel und mit welchen Werkzeugen? Womit habe ich Mühe, was macht mir Spass?

Die Selbstanhörung (= Writing Audit) hilft dabei, sich die eigenen, vielleicht auch eingefahrenen Strategien bewusst zu machen – und ausgehend davon über Alternativen nachzudenken.

Der Austausch im Plenum zeigt, dass die Qualität einzelner Schreibwerkzeuge / Medien des Schreibens unterschiedlich eingeschätzt wird: Analoges Schreiben mit Stift auf Papier fördert das Denken, hindert aber die Distanznahme. Es wirkt verbindlicher, auch hemmender, als die ephemerere Computerschrift. Digitales Schreiben wiederum verführt zu formalen Spielereien, zu unverbindlichem „Copy-Paste-Delete-&-Undo“.

Die meisten nutzen das klassische Pult als Schreibort; andere schreiben auch unterwegs, im Zug oder im Café. Walter Benjamin meint dazu: „Den Abschluss des Werkes schreibe nicht im gewohnten Arbeitsraume nieder. Du würdest den Mut dazu in ihm nicht finden.“

Die meisten verstehen das Schreiben nicht als Entwurfspraxis. Sie bringen eine Rohfassung zu Papier und überarbeiten diese dann. Nur einzelne der Anwesenden schreiben mehrere Entwürfe. Uneinigkeit besteht allerdings im Verständnis des Begriffs „Entwurf“: wo beginnt er? wann beginnt er? und zeigt sich vieles nicht erst beim Entwerfen selbst?

Schreibschwierigkeiten ergeben sich im Kampf mit Orthographie und Interpunktion (was nicht sein muss, denn diesen Kampf kann die Rechtschreibehilfe führen, gemeinsam mit der Freundin des Mitbewohners, die Germanistik studiert). Schwierig ist es auch oft, einen Anfang zu finden, einzusteigen, loszulegen. Spezifische Probleme bereiten das Verfassen von Dialogen, das Finden einer (eigenen) Sprache, das Planen eines längeren Textes.

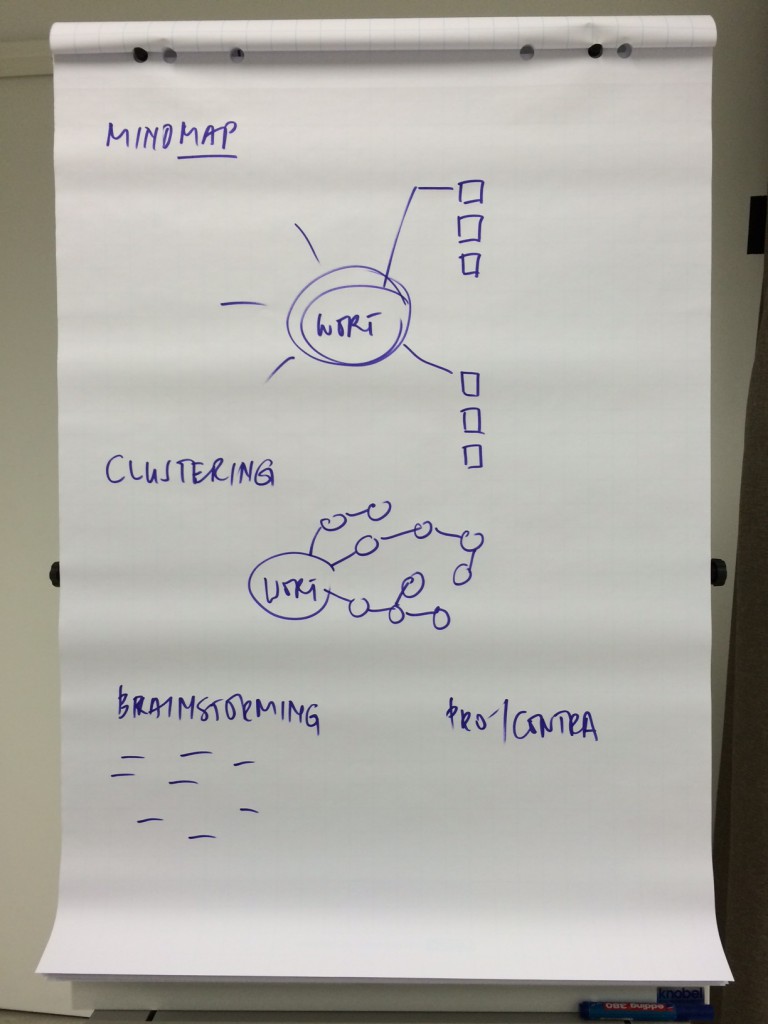

Werkzeuge II

Werkzeuge I

Viele Schreibwerkzeuge bestehen darin, Grenzen möglichst eng zu setzen. Unter engen Rahmenbedingungen, so die These, kommen Ideen leichter. An engen Rahmenbedingungen reibt sich das Denken: die Funken sprühen.

Enge Grenzen können sich – zum Beispiel – auf die Sprache beziehen: der Gebrauch von „e“ ist verboten; der Gebrauch von mehrsilbigen Wörtern ist verboten; der Gebrauch von Adjektiven ist verboten …

Beispiel: einsilbige Geschichte

Die Zeit ist kurz, der Mensch ist viel, der Tag noch lang. Wie kann ich all das tun? Es wird schon. Mit Stift und Heft und Uhr. Auch mit Lärm. Mit Ruh. Er schreibt, der Mensch. Viel schreibt der Stift.